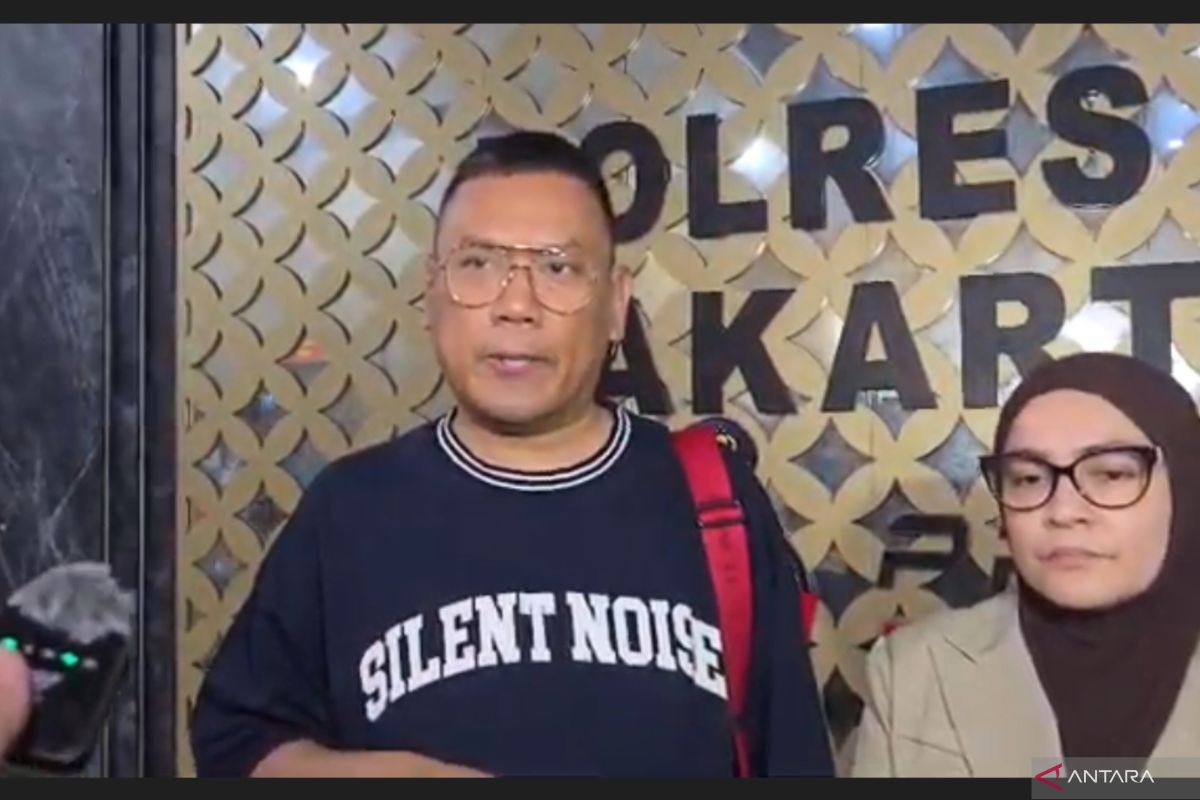

Suyoto Chancellor United in Diversity, Pengajar Unmuh Gresik(dok.pribadi)

Suyoto Chancellor United in Diversity, Pengajar Unmuh Gresik(dok.pribadi)

INDONESIA tengah berada pada momentum penting untuk menjadikan pendidikan tinggi sebagai mesin pembangunan sosial-ekonomi yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Namun, sejumlah kendala mendasar masih membayangi. Refleksi kritis atas kondisi ini menjadi penting agar transformasi pendidikan tinggi dapat terarah dan berdampak nyata.

Warisan Ideologis dan Praktisis yang Membatasi Visi Besar

Sejarah menunjukkan, banyak perguruan tinggi di Indonesia lahir dari semangat ideologis dan komunalitas. Universitas umum maupun keagamaan sering dibangun untuk memperkuat identitas kelompok, bukan merespons tantangan global. Paradigma yang terbentuk adalah pelestarian, bukan inovasi. Dunia dipandang sebagai sistem tertutup, dengan logika menang–kalah.

Di sisi lain, lahirnya program studi (prodi) seringkali dilandasi pendekatan praktis: mengisi celah kebutuhan birokrasi atau pekerjaan yang ada, bukan membayangkan arah pembangunan bangsa dalam jangka panjang. Akibatnya, banyak prodi “fosil” sulit ditutup, sementara prodi baru yang relevan dengan era digital dan tantangan global berjalan lambat.

- Budaya Gengsi dan Survival Dosen

Budaya akademik kita kerap lebih menekankan gengsi ketimbang prestasi. Banyak mahasiswa menjadi “pencari gelar”, bukan pencipta kompetensi. Demikian pula dosen, dalam tarik-menarik Tri Dharma, lebih memilih mekanisme survival yang sederhana—mengejar kenaikan jabatan akademik—daripada terlibat dalam riset inovatif dan pengabdian sosial yang berdampak.

- Akreditasi yang Output-Oriented

Sistem akreditasi nasional sesungguhnya dirancang untuk mendinamiskan pendidikan tinggi. Namun dalam praktik, banyak pihak terjebak pada pencapaian output (angka, peringkat, laporan), tanpa memberi perhatian cukup pada kualitas proses pembelajaran dan inovasi.

Data dan Fakta yang Mengkhawatirkan

1. Partisipasi Pendidikan Tinggi Rendah dan Tidak Merata

Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi baru sekitar 32 % pada 2024. Target Indonesia Emas 2045 adalah 60 %. Jika tren kenaikan 0,7 % per tahun berlanjut, pada 2045 baru mencapai 47 %. Ketimpangan geografis juga mencolok: DI Yogyakarta 73,9 %, Papua Pegunungan hanya 12,23 %.

2. Kualitas SDM Dosen dan Lulusan

Hanya 18,44 % dosen bergelar doktor. Sementara pengangguran terdidik naik dari 4,8 % (2022) menjadi 5,18 % (2023), menandakan ketidakcocokan kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja.

3. Kesenjangan Digital.

Sebanyak 73 % SDM kampus butuh pelatihan digital, 72 % kampus terkendala infrastruktur, dan 43 % terhambat budaya kerja lama. Kesenjangan ini kian nyata karena baru 45 % rumah tangga memiliki akses internet stabil.

Pendidikan Tinggi Keagamaan: Dari Ideologis ke Integratif

Tak kalah penting, Indonesia memiliki sekitar 800 perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI), dengan 58 di antaranya berstatus UIN/IAIN/STAIN. Mereka menampung lebih dari 20 % mahasiswa Indonesia. Kehadirannya strategis, namun tantangan mereka lebih kompleks.

Sejak awal 2000-an, banyak IAIN bertransformasi menjadi UIN, membuka fakultas sains, kedokteran, ekonomi, hingga teknik. Contoh: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki Fakultas Kedokteran dan Sains; UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi pionir integrasi keilmuan. Namun, transformasi ini masih sering bersifat administratif (penambahan fakultas), belum epistemologis (melahirkan paradigma ilmu baru yang integratif).

SDM juga masih terbatas: hanya sekitar 12–15 % dosen PTKI bergelar doktor. Publikasi internasional PTKI masih rendah, kurang dari 5 % dari total nasional. Pada saat yang sama, kampus Islam juga menghadapi budaya akademik pencari gelar, bukan kompetensi.

Meski demikian, UIN punya potensi besar sebagai pusat moderasi beragama, dialog lintas iman, dan inovasi sosial. Dengan positioning keagamaan, mereka bisa memimpin isu etika AI, keuangan syariah, ekonomi hijau berbasis pesantren, hingga resolusi konflik.

Inspirasi Global

- Al-Azhar (Mesir) berevolusi dari pusat kajian agama menjadi universitas dengan fakultas sains dan kedokteran.

- Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) lahir dari teologi Katolik, kini universitas riset top dunia.

- Universitas Brunei Darussalam mengintegrasikan studi Islam dan teknologi dalam kerangka pembangunan nasional.

Pengalaman ini menunjukkan: akar keagamaan tidak harus menghalangi transformasi. Justru dapat menjadi modal untuk melahirkan paradigma baru yang integratif.

Rekomendasi Strategis

1. Komitmen Politik yang Tegas

Pendidikan tinggi harus ditempatkan sebagai pilar utama menuju Indonesia Emas 2045, dengan manajemen dinamis berbasis outcome, bukan sekadar output formal.

2. Roadmap Transformasi Setiap Perguruan Tinggi.

Tiap kampus, termasuk PTKI, perlu memiliki peta jalan riset, kurikulum, dan inovasi yang terhubung dengan agenda nasional dan SDGs.

3. Kepemimpinan Ekosistem.

Pemimpin kampus harus peka pada kepentingan seluruh stakeholder dan mampu membuka ruang dialog, bukan terjebak dalam kepentingan sempit.

4. Kolaborasi Inklusif.

Gotong royong terbuka antara pemerintah, kampus, industri, dan masyarakat menjadi kunci. Platform global seperti CDIO (cek Webnya) bisa menjadi panduan awal.

5. Penguatan SDM dan Infrastruktur Digital.

Percepatan doktoralisasi dosen, pelatihan digital, serta pemerataan infrastruktur teknologi mutlak diperlukan.

Transformasi pendidikan tinggi Indonesia, baik umum maupun keagamaan, bukan sekadar soal menambah prodi atau membangun gedung baru. Ia adalah upaya menggeser paradigma: dari ideologis dan administratif, menjadi visioner, integratif, dan global.

Jika langkah ini ditempuh dengan konsistensi, perguruan tinggi Indonesia akan menjadi motor inovasi, penggerak perubahan sosial, dan bagian dari komunitas akademik dunia. Maka, transformasi pendidikan tinggi adalah jalan penting menuju Indonesia Emas 2045. (H-4)

4 hours ago

2

4 hours ago

2

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5295279/original/084334800_1753431799-Screenshot_2025-07-25_150203.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2810634/original/078766200_1558338256-2019-05-20.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5307706/original/034270900_1754476306-Glare_Free_Samsung.jpeg)

:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5308800/original/005524700_1754555604-Indosat_Ooredoo_Hutchison_02.jpeg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4658218/original/056271800_1700625289-dl.beatsnoop.com-3000-6A2xrzVZUW.jpg)

:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5278334/original/082633500_1752063732-Galaxy_Z_Fold7_dan_Flip7_02.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310131/original/064513800_1754659554-Foto_1__9_.jpeg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/995566/original/029354700_1442812447-apple-store-logo-sign-2.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4110996/original/050787700_1659452347-Spotify_2.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5299092/original/077025400_1753780189-WhatsApp_Image_2025-07-29_at_15.16.52_9837456a.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5248263/original/008680500_1749571851-macOS_Tahoe_26_01.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5303859/original/043782600_1754133517-Foto.JPG)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310493/original/086946400_1754722774-Dan_Houser__Pendiri_Absurd_Ventures_dan_Mantan_Pendiri_RockStar-fotor-20250809125727.jpg)

English (US) ·

English (US) ·